Статьи

Сообщить о проблеме

Сообщить о проблеме

Дальнезажигание и другие опыты: кое-что о морских минах в Российской Империи

Портал Sudostroenie.info продолжает серию статей о самых грандиозных инновациях и самых известных новаторах в судостроении и кораблестроении.

Наша сегодняшняя история расскажет о российских изобретателях, внедрявших подводные мины для флота.

Статьи в нашей новой серии подготовлены с помощью специалистов по интеллектуальной собственности Евгения Пена, предпринимателя (создал первый в России сервис цифрового депонирования ЕДРИД и Максима Дышлюка, юриста, создателя и руководителя "Национального центра интеллектуального капитала" (НЦИК), авторов бестселлера "Дело нашего ума".

Стоило только китайцам изобрести порох, как они тотчас изобрели подводные мины. Ну что и говорить, каждое великое изобретение влечет за собой целый веер других, не менее великих. Впервые о применении мин (в ту пору имевших вид пороховых бочек с веревочным запалом, ведущим от берега) в борьбе с морскими пиратами (японскими, что характерно) рассказано в трактате 14 века.

А вот в России особенный вклад в разработку эффективного морского боеприпаса внес человек по имени Пауль Людвиг Шиллинг фон Канштадт, по-русски же называемый Павел Львович Шиллинг.

Выросший в семье родовитых балтийских немцев, Павел Львович был человеком русской души и русской смекалки, притом чрезвычайно образованным. Близко дружил с Пушкиным: Александр Сергеевич даже собирался вместе с Шиллингом отправиться в одну из научных экспедиций на русско-китайскую границу.

Кстати сказать, эта экспедиция, куда Пушкину не довелось попасть, оставила огромный след в русской этнографии. Неутомимый и энциклопедически образованный барон Шиллинг собрал богатейшую коллекцию рукописей и бытовых предметов различных азиатских народов. Впоследствии труды не пропали даром: значительная часть этой коллекции вошла в музей Академии наук.

Вообще, Шиллинг внес вклад во многие научные и прикладные области. Помнили и любили его даже в СССР, выпустив именную марку с его портретом.

В криптографии он является изобретателем биграмного шифра: одного из самых стойких ко взлому, кстати сказать. А еще открыл первую в России литографическую и картографическую типографию, где китайские трактаты удавалось воспроизвести с качеством, не уступавшим образцу из Пекинской дворцовой типографии.

Но вернемся к делам военно-морским. Проблема морских мин, в ту пору пусть и неуклюже, с ошибками, но весьма азартно внедряемых на флотах (так, широко известны случаи применения бочек с порохом в войне за независимость Штатов), была весьма чувствительна. А именно: ну, допустим, спустили мы на воду энное количество боеприпасов. Как их подорвать? Чтобы все это добро сработало не только в нужный момент, но и в нужном порядке. И взорвало бы не свои, а чужие корабли. Это важно!

И тут барон Шиллинг возвращается в Петербург из чрезвычайно увлекательной поездки в Мюнхен. Там наш русский немец еще 1810 году принял непосредственное участие в опытах Земмеринга над "электролитическим телеграфом".

Привозит он с собой идею такого телеграфа, а на дворе пахнет войной. Для защиты Петербурга с моря предпринимаются попытки выставить минное заграждение. И вот, в разгар Отечественной войны 1812 года, когда солдаты Наполеона занимают Москву, на берегу Невы осуществляют первые в мире подрывы пороховых зарядов под водой при помощи электричества. Опыты назвали "дальнезажиганием", и прошли они весьма успешно.

Война закончилась, но запал остался: в Саперном батальоне начинается серия разработок по электрическому подрыву зарядов. В 1834 году на берегу Обводного канала в районе Александро-Невской Лавры Шиллинг демонстрирует императору Николаю I еще один успешный опыт по электрическому подрыву морских мин.

Благодаря его энтузиазму и усердию дело становится на широкую ногу: учрежден "Комитет о подводных опытах". В 1840 году на малом Невском фарватере было выставлено минное заграждение из 26 мин в шахматном порядке, а на заграждение был выпущен груженый бот. После последовательного подрыва четырех мин бот был полностью разрушен и затонул.

Все это не могло не способствовать успеху минных разработок. Руководство проектом по внедрению подводных мин после смерти Шиллинга в 1837 году перешло к еще одному русскому немцу – Морицу Герману фон Якоби, нам известному как Борис Семенович Якоби.

И вновь немецкая научная мысль встретилась с русским энтузиазмом и преданностью делу. Якоби продолжил (и успешно завершил) дело Шиллинга по внедрению первого в мире буквопечатающего телеграфного аппарата. Про мины, конечно, тоже не забывал: он разработал несколько конструкций мин и взрывателей к ним. Например, создал якорную мину, обладавшую собственной плавучестью за счет воздушной камеры в корпусе.

Ну, а триумф российской военно-морской мысли случился в 1855 году, во время Крымской войны. Несмотря на общепринятое название, следует заметить, что военные действия против России тогда вели не только в Крыму. Докатилось и до Камчатки, и до Курил. А вот в Балтийском море разыгралась целая драма.

Дело в том, что при появлении в Финском заливе англо-французского флота нужно было этот самый флот как-то решительно отогнать от наших рубежей. Русские военные моряки произвели массовые минные постановки для защиты подходов с моря к Кронштадту, Ревелю, Усть-Двинску и Свеаборгу. В Кронштадте выставили 1865 мин и у Свеаборга – 994 мины.

С таким "добро пожаловать" стали ждать неприятеля, и дождались: в ходе разведки фарватеров у Кронштадта британские военные пароходы один за другим подорвались и получили повреждения. После такого теплого приема вражеская эскадра быстро ретировалась в море.

Исходя из всех этих событий, военно-морские историки говорят, что именно Российский императорский флот первым в истории применил морские мины как элемент спланированной морской стратегии.

Успехи способствовали развитию и еще более широкому внедрению минирования на флоте. Так, в русско-турецкой войне 1877—1878 годов на Дунае выставили свыше 400 мин, парализовав действия турецкой флотилии.

В ходе русско-японской войны японский флот из-за русских мин потерял затонувшими или поврежденными 3 броненосца, 4 крейсера, 2 канонерские лодки, 4 истребителя, 5 миноносцев.

Впоследствии поняв, что морские мины это весьма грозное оружие, успехи русского флота так или иначе повторяли все страны: в Первую мировую войну, по подсчетам специалистов, суммарно было установлено более 300 тысяч морских мин, потопивших более 400 кораблей, включая 9 линкоров.

Изобретения на флоте – это бесконечный поток разработок, каждая из которых проистекала из сделанных ранее опытов, гипотез и инноваций. Так всегда бывает в сложных производствах и наукоемких областях. Чтобы разобраться во всем массиве старой, новой и текущей интеллектуальной собственности, зачастую требуются целые отделы патентования и, конечно, тщательнейшее ведение архивов, да и всей актуальной документации.

Разобраться с подобными задачами могут десятки человек – или всего одна программа. Созданная специалистами по внедрению, оценке и регистрации объектов патентного права, программа берет на себя многие функции отдела патентования и позволяет держать под контролем все инновационные разработки крупного предприятия.

Безусловно, нет ничего интереснее и поучительнее истории различных изобретений. Порой всплывают вопросы: а почему то или иное изобретение не запатентовали? А как узнали, что этот ученый был первым? И почему так важно первенство? Уверяем вас, эти вопросы были актуальны даже до принятия всевозможных международных конвенций и законов об интеллектуальном праве. Ведь и теперь, чтобы разобраться во всех нюансах патентования изобретений, требуется изучить и понять немало нормативных актов и постановлений, а то и получить дополнительное образование.

Текст: Антон Северный

Фото: Sudostroenie.info

Наша сегодняшняя история расскажет о российских изобретателях, внедрявших подводные мины для флота.

Статьи в нашей новой серии подготовлены с помощью специалистов по интеллектуальной собственности Евгения Пена, предпринимателя (создал первый в России сервис цифрового депонирования ЕДРИД и Максима Дышлюка, юриста, создателя и руководителя "Национального центра интеллектуального капитала" (НЦИК), авторов бестселлера "Дело нашего ума".

Стоило только китайцам изобрести порох, как они тотчас изобрели подводные мины. Ну что и говорить, каждое великое изобретение влечет за собой целый веер других, не менее великих. Впервые о применении мин (в ту пору имевших вид пороховых бочек с веревочным запалом, ведущим от берега) в борьбе с морскими пиратами (японскими, что характерно) рассказано в трактате 14 века.

А вот в России особенный вклад в разработку эффективного морского боеприпаса внес человек по имени Пауль Людвиг Шиллинг фон Канштадт, по-русски же называемый Павел Львович Шиллинг.

Выросший в семье родовитых балтийских немцев, Павел Львович был человеком русской души и русской смекалки, притом чрезвычайно образованным. Близко дружил с Пушкиным: Александр Сергеевич даже собирался вместе с Шиллингом отправиться в одну из научных экспедиций на русско-китайскую границу.

Кстати сказать, эта экспедиция, куда Пушкину не довелось попасть, оставила огромный след в русской этнографии. Неутомимый и энциклопедически образованный барон Шиллинг собрал богатейшую коллекцию рукописей и бытовых предметов различных азиатских народов. Впоследствии труды не пропали даром: значительная часть этой коллекции вошла в музей Академии наук.

Вообще, Шиллинг внес вклад во многие научные и прикладные области. Помнили и любили его даже в СССР, выпустив именную марку с его портретом.

Почтовая марка СССР, посвященная П. Л. Шиллингу, 1982 год. Источник: Wikipedia.org

В криптографии он является изобретателем биграмного шифра: одного из самых стойких ко взлому, кстати сказать. А еще открыл первую в России литографическую и картографическую типографию, где китайские трактаты удавалось воспроизвести с качеством, не уступавшим образцу из Пекинской дворцовой типографии.

Но вернемся к делам военно-морским. Проблема морских мин, в ту пору пусть и неуклюже, с ошибками, но весьма азартно внедряемых на флотах (так, широко известны случаи применения бочек с порохом в войне за независимость Штатов), была весьма чувствительна. А именно: ну, допустим, спустили мы на воду энное количество боеприпасов. Как их подорвать? Чтобы все это добро сработало не только в нужный момент, но и в нужном порядке. И взорвало бы не свои, а чужие корабли. Это важно!

И тут барон Шиллинг возвращается в Петербург из чрезвычайно увлекательной поездки в Мюнхен. Там наш русский немец еще 1810 году принял непосредственное участие в опытах Земмеринга над "электролитическим телеграфом".

Привозит он с собой идею такого телеграфа, а на дворе пахнет войной. Для защиты Петербурга с моря предпринимаются попытки выставить минное заграждение. И вот, в разгар Отечественной войны 1812 года, когда солдаты Наполеона занимают Москву, на берегу Невы осуществляют первые в мире подрывы пороховых зарядов под водой при помощи электричества. Опыты назвали "дальнезажиганием", и прошли они весьма успешно.

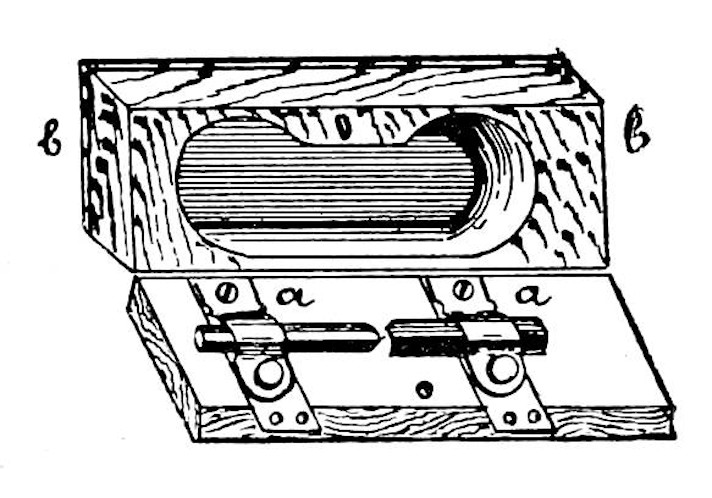

Война закончилась, но запал остался: в Саперном батальоне начинается серия разработок по электрическому подрыву зарядов. В 1834 году на берегу Обводного канала в районе Александро-Невской Лавры Шиллинг демонстрирует императору Николаю I еще один успешный опыт по электрическому подрыву морских мин.

Благодаря его энтузиазму и усердию дело становится на широкую ногу: учрежден "Комитет о подводных опытах". В 1840 году на малом Невском фарватере было выставлено минное заграждение из 26 мин в шахматном порядке, а на заграждение был выпущен груженый бот. После последовательного подрыва четырех мин бот был полностью разрушен и затонул.

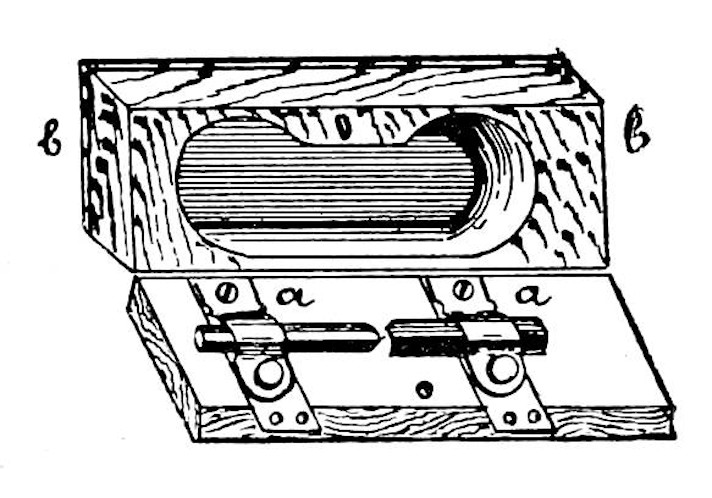

Запал Шиллинга, Рисунок к статье "Запал". Военная энциклопедия Сытина, Санкт-Петербург, 1911—1915 годов. Источник: Wikipedia.org

Все это не могло не способствовать успеху минных разработок. Руководство проектом по внедрению подводных мин после смерти Шиллинга в 1837 году перешло к еще одному русскому немцу – Морицу Герману фон Якоби, нам известному как Борис Семенович Якоби.

И вновь немецкая научная мысль встретилась с русским энтузиазмом и преданностью делу. Якоби продолжил (и успешно завершил) дело Шиллинга по внедрению первого в мире буквопечатающего телеграфного аппарата. Про мины, конечно, тоже не забывал: он разработал несколько конструкций мин и взрывателей к ним. Например, создал якорную мину, обладавшую собственной плавучестью за счет воздушной камеры в корпусе.

Ну, а триумф российской военно-морской мысли случился в 1855 году, во время Крымской войны. Несмотря на общепринятое название, следует заметить, что военные действия против России тогда вели не только в Крыму. Докатилось и до Камчатки, и до Курил. А вот в Балтийском море разыгралась целая драма.

Дело в том, что при появлении в Финском заливе англо-французского флота нужно было этот самый флот как-то решительно отогнать от наших рубежей. Русские военные моряки произвели массовые минные постановки для защиты подходов с моря к Кронштадту, Ревелю, Усть-Двинску и Свеаборгу. В Кронштадте выставили 1865 мин и у Свеаборга – 994 мины.

С таким "добро пожаловать" стали ждать неприятеля, и дождались: в ходе разведки фарватеров у Кронштадта британские военные пароходы один за другим подорвались и получили повреждения. После такого теплого приема вражеская эскадра быстро ретировалась в море.

Исходя из всех этих событий, военно-морские историки говорят, что именно Российский императорский флот первым в истории применил морские мины как элемент спланированной морской стратегии.

Успехи способствовали развитию и еще более широкому внедрению минирования на флоте. Так, в русско-турецкой войне 1877—1878 годов на Дунае выставили свыше 400 мин, парализовав действия турецкой флотилии.

В ходе русско-японской войны японский флот из-за русских мин потерял затонувшими или поврежденными 3 броненосца, 4 крейсера, 2 канонерские лодки, 4 истребителя, 5 миноносцев.

Впоследствии поняв, что морские мины это весьма грозное оружие, успехи русского флота так или иначе повторяли все страны: в Первую мировую войну, по подсчетам специалистов, суммарно было установлено более 300 тысяч морских мин, потопивших более 400 кораблей, включая 9 линкоров.

Изобретения на флоте – это бесконечный поток разработок, каждая из которых проистекала из сделанных ранее опытов, гипотез и инноваций. Так всегда бывает в сложных производствах и наукоемких областях. Чтобы разобраться во всем массиве старой, новой и текущей интеллектуальной собственности, зачастую требуются целые отделы патентования и, конечно, тщательнейшее ведение архивов, да и всей актуальной документации.

Разобраться с подобными задачами могут десятки человек – или всего одна программа. Созданная специалистами по внедрению, оценке и регистрации объектов патентного права, программа берет на себя многие функции отдела патентования и позволяет держать под контролем все инновационные разработки крупного предприятия.

Безусловно, нет ничего интереснее и поучительнее истории различных изобретений. Порой всплывают вопросы: а почему то или иное изобретение не запатентовали? А как узнали, что этот ученый был первым? И почему так важно первенство? Уверяем вас, эти вопросы были актуальны даже до принятия всевозможных международных конвенций и законов об интеллектуальном праве. Ведь и теперь, чтобы разобраться во всех нюансах патентования изобретений, требуется изучить и понять немало нормативных актов и постановлений, а то и получить дополнительное образование.

Текст: Антон Северный

Фото: Sudostroenie.info

Другие статьи серии о грандиозных инновациях и самых известных новаторах, связанных с морским делом и судостроением:

- Контейнеры вместо тюков: как одно изобретение перевернуло всю мировую логистику

- Иван Петрович Кулибин и его водоход

- О потаенном судне, или Кто придумал подводную лодку?

- Ложка, рыба и игла: как много раз изобретали компас

- Атомные ледоколы: гордость России

- Сибирский океан: как Ломоносов исследовал Северный морской путь

- Видеть под водой: русские опять что-то изобрели!

- Держись за якорь: символ надежды с сотней имен

- Любимец Александра I, или Роберт Фултон – человек и пароход

- Лесник, перевернувший судостроение: кто же изобрел гребной винт?

- Изобретение, которое невозможно улучшить: морской хронометр

- Изобретения Великой Победы: от Ленинграда до Владивостока

- Алхимия на борту, или История опреснения морской воды

- Электроход и фальшивая монета, или О наблюдениях профессора Якоби

Другие новости компании «Судостроение.инфо (Sudostroenie.info)»

Самые читаемые

Строительно-монтажные работы по модернизации "Северной верфи" ОСК начнутся в третьем квартале

18 Февраля 2026

Разработана пилотная версия первого российского дноуглубительного тренажёрного комплекса

18 Февраля 2026

Морская коллегия заинтересовалась ядерными технологиями для военного, торгового и исследовательского флота

16 Февраля 2026

На отечественных верфях по заказу "Росморпорта" строятся 19 судов различного класса

17 Февраля 2026

НОВЫЕ КОМПАНИИ